Begegnungen in Japan

Ankunft in Japan

Japan! Endlich! Zwar waren nur erst einige schemenhafte Umrisse der Küste zu erkennen, aber das musste Japan sein. Oder nur einige vorgelagerte Inseln? Er lächelte unwillkürlich. Schließlich bestand Japan ja nur aus Inseln. Deswegen konnte man ja auch nur mit dem Schiff dorthin gelangen, jedenfalls früher. Und für einen Moment fühlte er sich wie einer der frühen Japanreisenden, die nach langer, entbehrungsreicher und gefährlicher Fahrt endlich die Küste Japans vor sich sahen und von der damals noch mehr mit Kiefern bewachsenen Felsenküste schwärmten. So musste man reisen, wenn man Japan wirklich erleben wollte! Auch wenn die nicht einmal zweitägige Fahrt vom russischen Nachodka doch nicht ganz vergleichbar war mit den vielen Erlebnissen und Eindrücken einer Fahrt wie früher um den halben Globus. Ein nüchterner Kaufmann (aber Troja-Begeisterter) wie Schliemann konnte andererseits (und so kennen wir ihn ja auch aus den Schulbüchern) die lange Schiffsreise dazu benutzen, seine Französchkenntnisse zu erweitern und diese dann anwenden, indem er seinen Bericht über Japan auf Französisch verfasste. Während ihm dererlei Gedanken durch den Kopf gingen, fuhr das Schiff in die Bucht von Tokyo ein und vorbei an den endlosen Hafenanlagen zur Anlegestelle in Yokohama.

Die Enreiseformalitäten waren offenbar glatt verlaufen, das erste, an das er sich danach erinnerte, war, wie er schließlich in der Bahn stand, von der er annehmen durfte, dass sie ihn zu seiner Unterkunft bringen würde. Es war wohl die Rush Hour, der Zug entsprechend überfüllt, hauptsächlich mit Männern auf der Rückfahrt von der Arbeit. Unvergesslich blieb ihm der erste Blick auf die Menschen in Tokyo: über ihre schwarzhaarigen Köpfe hinwegsehend, darunter die weißen Hemden und schwarzen Hosen, geradezu uniformiert. Und auch die Gesichter erschienen ihm alle gleich. Würde er es je lernen, diese auseinander zu halten, vielleicht sogar den individuellen Charakter darin zu erkennen? Es sollte einige Jahre dauern, bis ihm dies gelang, dann aber mit überraschendem Erfolg.

Seine Gedanken kehrten zurück zu seinem ersten Abend in Japan, an dem er eine Begegnung hatte (im YMCA), die ihn darauf vorbereitete, in Japan nicht nur das Land und seine ihm noch so fremden Menschen kennenzulernen, sondern auch viele besondere Menschen aus anderen Ländern, von eher skurillen Sonderlingen bis hin zu beeindruckenden Persönlichkeiten, die dieses Land angezogen und geformt hatte.

Als er an der Rezeption stand, näherte sich ihm ein ältere Mann und fragte sehr freundlich, ob er eventuell Interesse habe, ein Doppelzimmer mit ihm zu teilen. Das sei deutlich günstiger und er sei ein ruhiger Schläfer. Diese so sympathisch und zurückhaltend vorgetragene Bitte konnte man nur schwer ablehnen, und so ergab sich während der nächsten Tage die Gelegenheit zu längeren und sehr interessanten Gesprächen, vor allem über das bewegte Leben des Mannes. Er war mit sechzehn von zu Hause in Österreich fortgegangen, weil er die Welt sehen wollte. Nach manchen Abenteuern landete er in Südamerika und arbeitete dort fast 30 Jahre so hart, dass er mit 48 ein Mietshaus besaß, von dessen Einkünften er in bescheidenem Wohlstand lebte. So konnte er sich nun seinen großen Traum erfüllen und nach Lust und Laune Weltreisen machen und seinen Hobbies nachgehen. Die ersten Jahre hatte er in der Südsee verbracht und damals noch viele seltene Muscheln sammeln können. Die Sammlung war inzwischen offenbar so umfangreich und exquisit, dass sie weltweit Aufsehen erregte. Sogar der japanische Kaiser, verriet er mit einem schüchternen Lächeln, hatte ihn eingeladen, ihm die Sammlung vorzustellen. Aber bescheiden wie er war, hatte er sich nicht getraut, die Einladung anzunehmen. Dabei ahnte er nicht einmal, welche Ehre es in Japan war, vom Kaiser eingeladen zu werden. Und noch weniger war ihm bewusst, dass der Kaiser privat ein freundlich-bescheidener Meeresforscher war, gar nicht soviel anders als er, und dass dieser sich über die Unterhaltung mit ihm sicher gefreut haben würde. Auch Kaiser haben Träume . . .

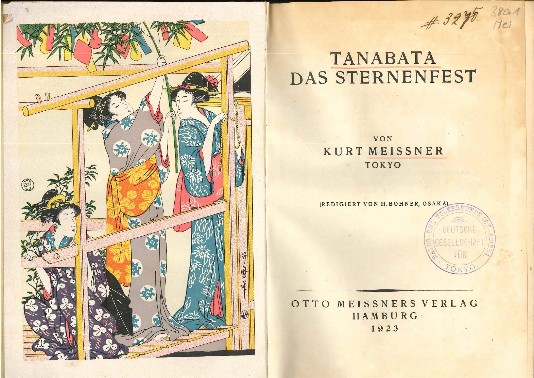

Tanabata

Was hatte ihn nur in diese Lage gebracht? Der japanische Sommer war ja für Europäer fast unerträglich heiß und feucht, das wusste er. Aber hier im Zug war es einfach schlimm. Der war so überfüllt, dass man sich kaum bewegen konnte. Neulich in dem Schnellzug nach Kyoto gab es eine Klimaanlage, aber hier auf der Strecke nach Nordjapan wurden wohl die alten Züge eingesetzt, mit Ventilatoren an der Decke, die aber in dieser Situation praktisch wirkungslos waren. In Schweiß gebadet, stand er eingezwängt zwischen all diesen Menschen, über deren schwarzhaarige Köpfe er hinweg sah. Dank seiner Größe hatte er immerhin oben etwas mehr Luft und Überblick. Dafür war es unten umso enger. Er hatte es gerade noch geschafft, seinen Koffer zwischen die Menschen zu schieben und den rechten Fuß daneben auf den Boden zu stellen, aber für den linken blieb kein Platz mehr. Nur die Fußspitze berührte den Boden zwischen den vielen anderen Füßen. Immerhin, dachte er mit einem Anflug von Galgenhumor, verstehe ich jetzt geradezu körperlich, was es bedeutet, keinen Fuß auf den Boden zu bekommen. Manchmal fühlte er sich doch fremd in dieser Umgebung. Bei der Fahrt durch Tokyo und der Suche nach dem richtigen Zug waren ihm seine mangelnden Japanischkenntnisse schmerzlich bewusst geworden. Aber die freundlichen Blicke und die Hilfsbereitschaft überall machten das schnell wieder vergessen. Und die erzwungene körperliche Nähe in diesem Zug ließen ein Gefühl von Verlorenheit erst gar nicht aufkommen, auch wenn mit der Länge der Zeit die Situation immer unerträglicher wurde.

Hätte er doch auf diese Reise verzichten sollen? Aber nein, er war jung und unternehmungslustig, und bei dem Gedanken an sein Reiseziel wurde er wieder etwas munterer. Er hatte schon lange davon geträumt, das berühmte Tanabata-Fest in Sendai zu besuchen mit seinen wunderbaren Dekorationen aus Papier, kunstvoll gefaltet in allen Farben und Formen. In zwei Tagen wurde dort dieses Fest gefeiert (nach dem Mondkalender ursprünglich im Herbst am 7. Tag des 7. Monats) zur Erinnerung an die Himmelsprinzessin, die durch die Milchstraße von ihrem geliebten Ehemann getrennt nur einmal im Jahr, nämlich an diesem Tage, mit ihm zusammenkommen durfte. Dass das Fest jetzt zur heißesten Zeit im Sommer stattfand, hatte er der Umstellung auf den von Europa übernommenen Kalender zu verdanken.

Während er dieser romantischen alten Geschichte nachträumte, hatte der Zug etwa die Hälfte seiner vierstündigen Fahrt hinter sich gebracht und als es wieder einmal einen Halt in einem Bahnhof gab, war er inzwischen zu müde und erschöpft, um sich noch die Mühe zu machen, den Namen der Station herauszufinden. Dann aber war er plötzlich hellwach. Direkt neben ihm war ein Platz frei geworden. Instinktiv wollte er sich auf ihn stürzen. Da bemerkte er neben sich einen alten Herrn, der natürlich das gleiche Ziel hatte. Für einen Moment blickten sich beide in die Augen. Der alte Herr war sichtlich erschöpft und die Hoffnung, endlich sitzen zu können, spiegelte sich in seinen Augen. Aber zugleich etwas geradezu Unglaubliches, was jedoch auch deutlich sichtbar war, nämlich dass er auf diesen Platz verzichten müsse, weil er ihn natürlich dem ausländischen Gast anbieten wollte. Oder war es einfach eine zurückhaltende Bescheidenheit und Güte, die er gegenüber jedem Menschen zeigen würde? Jedenfalls war der so Angesprochene derart überwältigt, dass er alles um sich herum vergaß und sich erst später erinnerte, dass sich in seinem Gesicht wohl ein ähnliches Gefühl gespiegelt haben müsste, wie bei dem alten Herrn, nämlich die Hoffnung, endlich einen Sitz zu bekommen, und zugleich die Bereitschaft, dem Älteren den Vortritt zu lassen.

Während ihm all dies durch den Kopf ging, war wohl kaum eine Sekunde vergangen. Das nächste woran er sich erinnerte, war dann etwas ganz Wunderbares. Plötzlich saßen sie beide nebeneinander auf einer kleinen Bank mit Platz für zwei. Wieder blickten sie sich für einen Moment in die Augen, und das durch nichts getrübte Glück dieses Augenblicks, das sie teilten und das sich in ihren Gesichtern spiegelte, war wie ein kurzer Blick ins Paradies, ein Paradies, in dem Menschen trotz aller Unterschiede sich ganz einfach als Menschen verstehen und harmonisch zusammenleben. Wie gut, dass ich kein Japanisch kann, dachte er noch. Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendeinen dummen Spruch losgelassen, der den ganzen Zauber dieses Augenblicks zerstört hätte. Was hätten sie sich sagen können über das hinaus, was sie gegenseitig in ihren Augen gelesen hatten?

Das Glück auf dem Land

Bei einem Jugendaustausch war er in Deutschland sein Gast gewesen, nun lud er ihn in Japan im Gegenzug zu sich nach Hause ein, und das Besondere war, das es eine Einladung war auf einen großen Bauernhof nördlich von Tokyo. Hier war man in einer anderen Welt. Drei Generationen lebten unter dem mächtigen Dach nach offenbar jahrhundertealten Regeln. Es war Sommer und sehr heiß. Als er morgens aufstand und an den Frühstückstisch gebeten wurde, war die ganze Familie bereits im Haus und auf den Feldern beschäftigt. Die Schwester setzte sich zu ihm, um ihre Englischkenntnise auszuprobieren. Später kam auch der Großvater dazu. Es stellte sich heraus, dass er bereits Feierabend hatte. Wie auch die meisten anderen Familienmitglieder hatte er schon mitten in der Nacht angefangen zu arbeiten, da tagsüber in der Hitze an eine Arbeit auf den Feldern kaum zu denken war. Nun saß er hier glücklich lächelnd und genoss seinen Feierabend. Dazu gehörte auch eine Flasche mit Reiswein, und sie tranken zusammen ein Gläschen. Der Großvater verzichtete von Anfang an darauf, sich über die Sprache zu verständigen, als er merkte, dass das Japanisch seines Gastes dazu nicht reichte. Mit Gesten und lebhafter Mimik und dabei ständig lächelnd schaffte er es, dass sie sich irgendwie verstanden, und zwar prächtig, viel besser als über das holprige Englisch seiner Enkeltochter. Sie wollten sich verständigen, weil sie sich sympathisch waren, und so ging es auch irgendwie. So verstand er, dass der alte Herr mit Rücksicht auf seinen Gast aus den kleinen Reisweinschälchen trank, wie sie bei so einer Gelegenheit üblich sind, ansonsten aber aus einem Bierglas, und das, so deutete er an, war der Grund, warum er immer so glücklich sei, wobei sein Lachen offen ließ, wie ernst das gemeint war. An die weitere Unterhaltung konnte er sich nur noch erinnern, dass sie in bester Laune viel gescherzt und gelacht hatten. Unvergesslich blieb ihm das stets glücklich lächelnde Gesicht des Großvaters. Auch in den nächsten Tagen traf er ihn häufig wieder im Dorf, auf den Feldern, im Haus, fast wie einen guten Schutzengel, und immer dieses lächelnde Gesicht! Auch wenn er später an ihn dachte, hatte er immer dieses Gesicht vor Augen und dachte, der alte Herr müsse der glücklichste Mensch auf der Welt gewesen sein.

Während er so in der Erinnerung schwelgte, hatte er das Gefühl, vielleicht doch allzu sehr ins Schwärmen geraten zu sein. Aber gibt es nicht solche Erlebnisse und Begegnungen im Leben eines Menschen, gerade wenn man eine ganz neue Erfahrung macht? Hatte nicht Graf zu Eulenburg schon 1860 begeistert über Japan gesagt: „Könnte man hier auf dem Lande, unter diesem guten Volke und in dieser köstlichen Natur leben, man könnte wirklich glücklich sein ...“? Und hatte nicht selbst Kafka in den ersten Wochen auf dem Land bei seiner Schwester Ottla in Zürau in für ihn ungewöhnlich positiver Weise sich über die Begegnung mit einem Bauern geäußert? Während er in seiner Tagebucheintragung anfangs noch seine Begeisterung durch Ironie zu unterdrücken sucht, folgt dann eine ganze Litanei von Lobpreisungen, die geradezu unglaublich fern von all dem liegen, was Kafka und seine Protagonisten sonst erleben.

Bauer K. (mächtig, überlegene Erzählung der Weltgeschichte seiner Wirtschaft, aber freundlich und gut). Allgemeiner Eindruck der Bauern: Edelmänner, die sich in die Landwirtschaft gerettet haben, wo sie ihre Arbeit so weise und demütig eingerichtet haben, daß sie sich lückenlos ins Ganze fügt und sie vor jeder Schwankung und Seekrankheit bewahrt werden, bis zu ihrem seligen Sterben. Wirkliche Erdenbürger.

Warum sehen die Menschen in Japan alle gleich aus?

Von Menschen in Japan wird oft gesagt, wie ähnlich von denen in China und manchen anderen Ländern, sie sähen alle gleich aus. Tatsächlich erinnerte er sich, wie sehr es ihn in der ersten Zeit in Japan irritiert hatte, dass er sich auch die Gesichter von Freunden und Verwandten einfach nicht merken konnte, und dass die Gesichter der Leute um ihn herum meist so ausdruckslos oder gar maskenhaft erschienen. Dann aber kam der Zeitpunkt, wo er plötzlich zu seiner großen Freude immer mehr vertraute Gesichter um sich herum entdeckte. Sogar manche seiner Verwandten und Freunde in Europa fand er hier wieder und war erstaunt über die ähnliche Korrespondenz zwischen Physiognomie und Persönlichkeit. Besonders deutlich wurde ihm das, als er zum ersten Mal den jüngsten Onkel seiner japanischen Frau traf, der ihn sofort an seinen jüngsten Onkel in Deutschland erinnerte. Es war die selbe lustige und nette Art, die er, und das war das Überraschende, sogleich in seinem Gesicht zu entdecken glaubte, und die er dann bestätigt fand. Man konnte also durchaus in japanischen Gesichtern lesen, wenn man, und das wurde ihm jetzt klar, die Merkmale vergaß, die zwar für einen Europäer auffallend waren, die sich aber nicht zur Unterscheidung in Japan eigneten. Je mehr man lernte, die Merkmale gar nicht wahrzunehmen, die die meisten in Japan gemeinsam hatten, und stattdessen auf die zu achten, in denen sich die individuelle Persönlichkeit ausdrückte, umso mehr erkannte man auch die Menschen in Japan in ihrer individuellen Besonderheit, und so blieben sie im Gedächtnis.

Dass damit auch die körperlichen Merkmale dieser Menschen, die manche gerne zur Identifizierung von „Rassen“ benutzen, aus dem Bewusstsein schwinden, machte ihm ein Erlebnis einige Jahre später deutlich. An der internationalen Universität, an der er arbeitete, war ein neuer Kollege aus Amerika eingetroffen. Zufällig traf er ihn auf dem Campus und sie hatten ein längeres interessantes Gespräch. Als er einem anderen Kollegen davon berichtete und dieser in fragte, ob der neue Kollege japanisch-stämmig sei, war er plötzlich ganz verwirrt. Er versuchte, sich vorzustellen, wie der Kollege aussah, japanisch oder kaukasisch, aber er konnte es nicht, obwohl die Unterschiede ja eindeutig sind und obwohl er einen guten Eindruck von ihm gewonnen hatte und ihn sicher wiedererkennen würde. Einen Moment war es ihm peinlich, aber dann durchströmte ihn so etwas wie ein Glücksgefühl. Er hatte es also gelernt, ethnische Unterschiede gar nicht mehr bewusst wahrzunehmen und stattdessen auf die indiduellen Besonderheiten zu achten, in denen sich die Persönlichkeit eines Menschen ausdrückt! Könnte man das doch immer. Es wäre das Ende des Rassismus!

Der Fuji

In kaum einem der frühen Berichte über Japan fehlt eine Beschreibung des Fuji. Gelegentlich ist sie eher nüchtern-sachlich, aber meist zeigt man sich doch tief beeindruckt und begeistert bis hin zu exotistischer Schwärmerei. Die ganze Breite der Reaktionen im Verhältnis zu Japan zeigt sich hier, und das oft bis in die Gegenwart. So kann heute wohl kaum jemand an Japan denken, auch wenn er wenig von dem Land weiß, ohne sofort den Fuji vor Augen zu haben. Im Gegensatz zu manchen anderen Vorstellungen von Japan, die oft wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben, gibt es diesen Vulkanberg aber wirklich, und dass er außerordentlich beeindruckend ist, wird auch kaum jemand bezweifeln. Ihn jedenfalls fasziniert der Fuji immer wieder, seit er in Japan lebt, zumal er das Glück hat, ihn bei gutem Wetter vom Fenster seines Esszimmers aus sehen zu können, im Winter fast täglich. Gerade dann ist der Fuji besonders eindrucksvoll, morgens wenn der schneeweiße Berg von den ersten Sonnenstrahlen erhellt wird, und noch mehr abends, wenn die Sonne direkt hinter ihm untergeht und die Kulisse des Berges immer deutlicher vor dem Rot des Abendhimmels hervortritt.

Als er vor Jahren in das Haus einzog, war der Blick auf den Fuji auf beiden Seiten eingerahmt von zwei Kiefern, die sich, ein seltenes Naturphänomen, gerade auf der Höhe des Fuji teilten, in Japan ein besonders glückbringendes Zeichen für langes Leben (Kiefer) und glückliche Zweisamkeit. Ein japanischer Maler würde vielleicht noch einen Kranich (langes Leben) hinzufügen, um das Glück vollkommen zu machen. Aber damit entfernen wir uns wieder von der Wirklichkeit, zu der es in Tokyo auch gehört, dass die beiden Kiefern inzwischen der Umweltbelastung zum Opfer gefallen sind und dass statt Kranichen eher von Abfällen lebende Krähen vor dem Fuji vorbeifliegen. Die majestätische Erscheinung des Fuji berührt das alles nicht. Am eindrucksvollsten wird sie sichtbar, wenn man ihn von einem der Berge in seiner Umgebung erblickt. Der Fuji erscheint dann so hoch, dass er ihn das erste Mal gar nicht finden konnte und ihn hinter den Wolken vermutete, bis er den Gipfel dann hoch über eben diesen Wolken entdeckte. Geradezu überwältigend aber war für ihn der Anblick vom Otome-Pass bei Hakone aus. Wenn man sich der Passhöhe von der dem Fuji abgewandten Seite nähert, wird der Berg erst auf den letzten Metern sichtbar und steigt dann mit jedem Meter, den man sich der Passhöhe nähert, höher auf, bis er zuletzt in seiner ganzen, aus dieser Nähe und Höhe beinahe unglaublichen Größe sichtbar wird, ganz zu schweigen von seiner immer wieder beeindruckenden Schönheit.

Ländliches Tokyo

Auch dieses Jahr hatte er wieder den Weihnachtsbaum für die Familie schon sehr früh gekauft, da man sich ja nicht ganz dem Trend in Japan entziehen konnte, bereits Wochen vor Weihnachten „Weihnachtsparties“ mit Studenten, Freunden und Bekannten zu feiern, obwohl die richtige Weihnachtsstimmung, wie man sie aus Deutschland kannte, danach nicht mehr so recht aufkommen wollte. Die Universität baute anfangs sogar den großen Weihnachtsbaum an der Einfahrt zum Uni-Gelände schon zu Weihnachten wieder ab, bis er dagegen protestiert hatte.

Aber nicht darum soll es hier gehen, sondern wie er den Baum bei einem Bauern in der Nähe gekauft hatte. Das klingt so als wohnten sie auf dem Land, doch seine Stadt liegt etwa in der Mitte zwischen Zentrum und Peripherie der Metropole Tokyo, in die sie eingemeindet wurde. Sie ist überwiegend dicht bebaut, aber – wie auch in anderen Bezirken Tokyos – überall gibt es noch landwirtschaftlich genutzte Flächen und sogar ein Weinfeld ganz in der Nähe des Bahnhofs. In vielen Ortsteilen abseits der Durchgangsstraßen herrscht eine fast dörfliche Atmosphäre, und selbst kleine Waldstücke finden sich gelegentlich. Er erinnerte sich, wie er einmal abends in einem solchen Wäldchen spazieren ging, wie er an deutsche Wälder dachte und von Grimms Märchen träumte. Und da kam ihm tatsächlich eine alte Frau entgegen, die „Reisig“ im Walde gesammelt hatte, das sie in einem Bündel auf dem Rücken trug wie bei Grimm, und das mitten in Tokyo!

Seinen Weihnachtsbaum–Bauern fand er eher zufällig durch den Hinweis eines Freundes. Als er von der großen Durchgangsstraße in einen kleinen Weg abbog, war er plötzlich in einer anderen Welt. Hinter einem bescheidenen Bauernhaus tat sich eine riesige weite Fläche auf, nur spärlich bewachsen, während sich ringsum dicht an dicht mehrstöckige Wohnhäuser drängten und die örtlichen hohen Grundstückspreise erahnen ließen. Dieser Bauer musste Multimillionär sein! Er sah aber gar nicht so aus. Zunächst zog er in Ruhe seine Furche zu Ende und kam dann zu dem Besucher herüber. Sie unterhielten sich über alles mögliche, das Wetter, den Boden, die Landwirtschaft. Zwischendurch zog der Bauer eine große Rübe aus dem Boden, die er als besonders schmackhaft empfahl, schnitt einen Kohlkopf für den Besucher ab, half bei der Auswahl der großen Tanne, die er zu einem sehr bescheidenen Preis überließ, und bot sogar an, sie ans Haus zu liefern. Die Frau kam hinzu, man unterhielt sich, er kaufte noch einiges Gemüse, aber Geld schien die beiden nicht zu interessieren. Nur als er fragte, wie man ein so großes Grundstück in Tokyo halten könne, wies er auf die dichtgedrängten Häuser am Ende des Grundstücks. Das Drittel dort hatte der schon ältere Herr verkaufen müssen, als seine Eltern starben, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Mehr als drei Generationen könne man sich als Landwirt in Tokyo wohl nicht halten . . .

Und tatsächlich, als er etliche Jahre später wieder einen Weihnachtsbaum kaufen wollte (der alte hatte so lange im Garten überlebt, war aber zu groß geworden), merkte er gleich die Veränderung. Der Sohn empfing ihn, und als er seinen fragenden Blick bemerkte, sagte er: „Sie sehen es ja selbst. Als mein Vater starb, mussten wir fast die Hälfte des Grundstücks für die Erbschaftssteuer verkaufen. Wir sind die letzten Bauern hier.“

Doch von der dörflichen Atmosphäre bleibt immer noch viel. Wer Tokyo nur als laut und groß, als Beton- und Menschenmasse kennt, der fragt sich zurecht, wie die Tokyoter das aushalten. Aber es gibt eben auch das „dörfliche“ Tokyo mit seinen gewachsenen alten Strukturen. Bollwerke sind hier oft die Tempel und Schreine mit ihrem alten Baumbestand, oft sogar größeren Parks, dazu ihren zahllosen traditionellen Festen, in denen das Gemeinschaftsgefühl weiterlebt. Und natürlich die zahllosen kleinen Läden, Handwerksbetriebe, Kneipen mit ihren dörflichen Traditionen. Überall wo nicht große flächendeckende Projekte, wie im Zentrum, die Stadtlandschaft radikal verändert haben, finden sich noch solche Oasen beschaulichen Lebens.

Gegen Ende seines Japan-Aufenthaltes lebte er für einige Monate in einem solchen Stadtteil nahe dem Zentrum, mit noch deutlich erkennbaren gewachsenen Strukturen - und fühlte sich gleich zu Hause. Ja, oft denkt er an Tokyo mit so etwas wie Heimatgefühl, und dann sind es solche Orte, an die er sich besonders gern erinnert. Es dauerte nicht lange, da hatte er das Gefühl, das man ihn in seiner neuen Umgebung kannte. Auf seinem täglichen Weg zum Bahnhof begegnete er vielen freundlichen Gesichtern, selbst aus Läden heraus, in denen er nur einmal gewesen war, wurde er gegrüßt. Vielleicht hatte man in der Nachbarschaft über ihn gesprochen, den (hoffentlich netten) auffällig großen blonden neuen Mann im Viertel. Eine besondere „Freundschaft“ entwickelte sich zu einem älteren Herrn, mit dem er außer einem kurzen Gruß nie länger gesprochen hatte. Trotzdem freute er sich bei jedem Gang zum Bahnhof auf die Begegnung, und das beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit. Wenn er morgens bei ihm vorüber kam, war der alte Mann offenbar schon lange auf, hatte seine stattliche Anzahl von Bonsai vor die Tür gestellt und war nun mit ihnen beschäftigt. Als er ihn das erste Mal traf, wirkte dieser dabei so zufrieden-glücklich und sah dann noch lächelnd zu dem Vorübergehenden auf, dass er nur zurücklächeln und spontan einen kurzen Gruß herüberwerfen konnte. So entstand die Freundschaft, die nur aus dem täglichen gegenseitigen Gruß bestand, aber für beide offenbar den Tag ein bisschen schöner machte. Um den alten Herrn nicht durch sein Fernbleiben zu enttäuschen, unterließ er es auch nicht, sich zu verabschieden, bevor er wieder nach Deutschland fuhr.

Die Bonsai waren für den alten Herrn offenbar eine Möglichkeit, sich noch etwas von dem ländlichen Leben in und mit der Natur zu bewahren. Zahlreiche ähnliche Hobbies sind sehr beliebt in Tokyo und auch sonst in Japan, wobei es manche Pflanzenzüchter zu unglaublicher Perfektion und künstlerischer Meisterschaft bringen.

Das zeigte sich ihm als er einmal das schöne Herbstwetter ausgenutzt hatte und in den Botanischen Garten beim nahe gelegenen Tempel gefahren war, wo jedes Jahr um diese Zeit eine große Chrysanthemen-Ausstellung stattfand. Für die schönsten Stücke gab es Preise, verliehen von lokalen Persönlichkeiten oder Bürgermeistern und sogar vom Gouverneur von Tokyo. Entsprechend groß war offenbar der Ehrgeiz der vielen Züchter, und es war faszinierend zu sehen, welche Vielfalt der Formen und Farben man aus einer Blume entstehen lassen kann. Eindrucksvoll natürlich besonders die oft riesigen aus einem einzigen Stengel gewachsenen Gebinde, die hohen drei-stengeligen Chrysantemen mit einzelnen sehr großen Blüten in vielen aparten Farbnuancen, teils mit schlichten vollen Blüten, teils mit raffinierten Formen der Blütenblätter. Am meisten beeindruckten ihn aber die Bonsai-Arrangements, bei denen die Chrysanthemen, häufig zusammen mit kleinen Felsen und ähnlichem Material, zu traditionellen Motiven und kleinen Landschaften geformt waren. Bei jedem Stück spürte man die Ausdauer und Hingabe, mit der die Züchter viele Jahre lang daran gearbeitet hatten.

Tokyo

Seit über dreißig Jahren lebte er nun schon in Tokyo, aber erst als er versuchte, Fragen eines Freundes in Deutschland zu beantworten, wurde ihm zum ersten Mal bewusst, wie schwer es ist, zumindest aus deutscher Sicht, zu verstehen, was „in Tokyo“ eigentlich bedeutet. So kann er, genau genommen, nicht sagen, daß er in der Stadt Tokyo lebe, denn die gibt es im administrativen Sinn seit 1943 nicht mehr. Richtig wäre es, „in Tokyo” im Sinne von „in der Präfektur Tokyo” zu gebrauchen, aber das meint man eigentlich auch nicht mit „in Tokyo leben”. Schließlich kann das auch jemand sagen, der in den zu Tokyo gehörenden Bergen oder auf einer der Tokyoter Pazifikinseln wohnt. Früher galten die 23 Stadtbezirke (ku) als die eigentliche Stadt Tokyo, aber seitdem diese sich im Englischen zu cities (früher wards) aufgewertet haben, gibt es dort nur noch ein Konglomerat von Städten. Wo ist denn dann die Hauptstadt Japans? Genau definieren lässt sich das nicht. Strenggenommen ist es die gesamte Präfektur, die ja deswegen to (Hauptstadt) genannt wird. Trotzdem dürfte niemand sich von einer der Pazifikinseln melden und sagen: „Ich bin jetzt in Tokyo”. Das mag alles sehr verwirrend erscheinen, aber er hatte noch keinen Japaner getroffen, der sich darüber Gedanken gemacht hätte, und er ja bisher auch nicht. Auch die UN sehen großzügig über die verwaltungsmäßige Zersplitterung des Großraums Tokyo in acht Präfekturen und zahllose kleine Städte hinweg und führen ihn als größte Metropolregion der Welt mit über 35 Millionen Einwohnern. Wie gut, daß so vieles in Japan nicht bis ins Letzte geregelt und definiert ist. So kann er, je nachdem womit er sein Gegenüber beeindrucken will, sagen, dass er in der weltgrößten Metropole lebe, oder aber, dass er außerhalb Tokyos wohne in einer kleinen Stadt und in einer Provinz, die sich von den Bergen bis hin zu einigen Pazifikinseln erstreckt.

Kamakura

Auch in diesem Sommer war er, wie fast jedes Jahr, wieder mit einer Gruppe von Studenten in Kamakura, etwas südlich von Tokyo am Meer. Auch wenn man schon oft dort war, ist es immer wieder erstaunlich, wie viel Neues man jedesmal wieder entdecken kann. So galt der Besuch neben natürlich dem Großen Buddha auch wieder vor allem dem Hase-Tempel, den er den Studenten immer gerne zeigte, weil dort ganz unterschiedliche Elemente japanischer Religion bis hin zu einigen Kuriositäten bunt gemischt an einem Ort zu finden sind und eine bemerkenswerte gewachsene Einheit bilden. Da er den Tempel seit 30 Jahren regelmäßig besucht, interessieren ihn zunehmend auch die Veränderungen, die man dort im Laufe der Jahre beobachtet und die Rückschlüsse auf Veränderungen in der japanischen Gesellschaft zulassen.

Das beginnt schon mit dem Verhalten der Studenten, die sich immer weniger für die religiösen Elemente interessieren (selbst den Unterschied zwischen Buddhismus und Shintō muss man einigen erklären), dafür aber zunehmend von den Gartenanlagen und dem herrlichen Ausblick auf das Meer beeindruckt sind, die der Tempel auch zu bieten hat. So ist es wohl kein Zufall, daß die Gärten dort jedes Jahr noch gepflegter und prächtiger erscheinen als im Vorjahr, weil die Tempel-Verwaltung diesen Trend erkannt hat. Stark zurückgetreten ist dagegen ein anderer Aspekt des Tempels, der ihn besonders unter Ausländern in einer dem Tempel offenbar nicht genehmen Weise bekannt gemacht hat. Gemeint sind die Tausende von kleinen Statuen des Bodhisattva Jizō, eine Art Schutzheiliger unter anderem der Kinder, die früher den ganzen Hang des Tempels überzogen. Aufgestellt wurden sie hauptsächlich von Frauen, die ihr Kind, meist durch Schwangerschaftsabbruch, verloren hatten und die die kleinen Jizōs oft in rührender Weise mit Mützchen, Lätzchen, Spielzeug und dergleichen weiter umsorgten. Offenbar als Reaktion auf zahlreiche Veröffentlichungen ausländischer Journalisten und besonders amerikanischer Journalistinnen, die darin die große Zahl der Abtreibungen in Japan (und zugleich die Schuldgefühle der Frauen) wiedergespiegelt sahen, wohl aber auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, sind die Jizōs Jahr für Jahr dezimiert worden und finden sich jetzt nun nur noch grau und ausdruckslos in geradezu militärischer Ordnung aufgereiht in der Nähe ihres kleinen Tempels oder verbannt in den hintersten Bereich der Tempelanlage.

Auch ein Shintō-Schrein, interessanterweise in Form einer Höhlenanlage, fehlt nicht in diesem buddhistischen Tempel. In den Votivtafeln, die unweit des Torii (des großen roten Eingangstores) aufgehängt sind, spiegelt sich eine zunehmende Internationalisierung und letzthin sogar Politisierung. Erstere dokumentiert in Wünschen in zahlreichen Sprachen (die japanischen Götter sind also offenbar polyglott) und letztere in dem frommen Wunsch (auf Englisch), der ihm in Erinnerung geblieben ist, die Götter möchten doch verhindern, dass Bush wiedergewählt werde.

Nicht nur im Hase-Tempel findet sich diese immer wieder neu faszinierende Vielfalt und Mischung buddhistischer, shintoistischer und zahlreicher anderer Traditionen und das Ineinander von Traditionen und Moderne. So entdeckt man etwa Ben(zai)ten, die Göttin der weiblichen Schönheit, der Kunst, des Reichtums (um nur einige ihrer vielfältigen Funktionen zu nennen), die mit dem Buddhismus nach Japan kam, obwohl sie so gar nicht zu ihm passt, und nun in einem Shintō-Schrein im Bezirk eines Zen-Tempels oder in den Höhlen des Hase-Tempels verehrt wird. Letzterer hat in seinem Museum sogar eine für Japan ungewöhnliche nackte Figur der Benten, die allerdings seit einigen Jahren aus der Ausstellung verschwunden ist.

Ein Ineinander von Kommerz und traditioneller Gläubigkeit zeigt sich vielerorts, wenn etwa Eintrittsgebühren erhoben werden, die als Pilgergebühr deklariert sind. So werden ausländische Touristen zu Pilgern und fromme Pilger werden wie Touristen behandelt. In Erinnerung bleibt auch das Bild der jungen Mutter im Kimono mit ihrem Neugeborenen im Arm, die vor der großartigen Kulisse des Hachimangu-Schreins ihr Kind den Göttern präsentiert, wie ihre Vorfahren schon vor wohl tausenden von Jahren, und gleichzeitig mit dem Handy am Ohr ihrer Freundin in Tokyo darüber berichtet. Man braucht nicht weit zu fahren, um immer wieder Neues und Erstaunliches in Japan zu entdecken.

Entfernungen

Wenn man häufig zwischen Japan und Deutschland hin und her fliegt, verliert man leicht das Gefühl für die Entfernung zwischen den beiden Ländern. Ganz anders war das noch, als er 1970 das erste Mal nach Japan fuhr. Damals gab es wegen der Weltausstellung in Osaka ein besonders günstiges Angebot vom Studentenreisedienst seiner Uni. Ganze DM 670 kostete die Fahrt hin und zurück. Die Route führte von Westberlin mit dem Bus in den Osten der Stadt, mit Interflug nach Moskau (einschließlich Stadtbesichtigung und Übernachtung), mit einem russischen Inlandsflug nach Khabarovsk, mit der Bahn entlang der chinesischen Grenze nach Nachodka, und schließlich noch anderthalb Tage mit dem Schiff nach Yokohama. So konnte - und kann er auch heute noch - besser nachempfinden, welche Gefühle die frühen Japanreisenden bewegten, wenn nach langer Fahrt die japanischen Inseln am Horizont auftauchten. Auch die Rückfahrt aus dem Hafen von Kobe bleibt ihm unvergesslich, mit den vielen bunten Bändern, die man den Abfahrenden zuwirft und die dann zerreißen, wenn das Schiff ablegt.

Auch sonst war Deutschland damals weit von Japan entfernt. Telefonieren war bis noch in die achtziger Jahre so teuer, dass man es nur für dringende Nachrichten oder kurze Grüße zu Weihnachten nutzte. Email gab es natürlich nicht, und so musste man auf Brief-Antworten zwei Wochen warten. Im Gegensatz zu den allgegenwärtigen Nachrichten aus aller Welt im Internet heute war man froh, wenn man, je nach Sonnentätigkeit, für ein oder zwei Stunden am Abend die Deutsche Welle auf Kurzwelle hören konnte. All das hat sich geradezu dramatisch verändert. Und dennoch: Wenn man abwechselnd für jeweils einige Wochen in beiden Ländern lebt, merkt man, wie groß nach wie vor die „gefühlte“ Entfernung zwischen Japan und Deutschland ist. Und das ist gut so, möchte man sagen. Kulturen und Gesellschaften lassen sich eben nicht in Form von noch so umfangreichen Informationsdaten einfach anderswohin übertragen. Man kann sie auch nicht im Koffer mitnehmen, allenfalls als Erinnerungsstücke. Eher schon leben sie vielleicht in einem selbst weiter, auch in einem anderen Land, aber die Umwelt dort bleibt weitgehend unverändert. So wunderte er sich, wie schnell etwa in Deutschland sein Interesse an den neuesten Sumo-Ergebnissen verblasste und plötzlich die Ergebnisse der deutschen Wintersportler interessant wurden, und umgekehrt bei der Rückkehr nach Japan. Noch mehr galt das natürlich für politische und gesellschaftliche Ereignisse in beiden Ländern. Im Bewusstsein der meisten Deutschen und Japaner ist das andere Land kaum vorhanden, und wenn, dann oft in seltsam verzerrter Form. Auch der eigene Lebensstil und der Umgang mit anderen Menschen ändert sich nach seinen Erfahrungen deutlich, je nachdem in welchem Land man lebt, besonders dann, wenn man sich in beiden Ländern gleicherweise zuhause fühlt. So braucht er etwa, wenn er von Deutschland nach Japan telefoniert, immer erst eine kurze Phase der Konzentration, um sich gefühlsmäßig nach Japan zu versetzen, und trotzdem fällt es ihm meist viel schwerer, sich auf seinen Gesprächspartner einzustellen, als wenn er in Japan ist, zumal wenn das Gespräch auf Japanisch geführt wird.