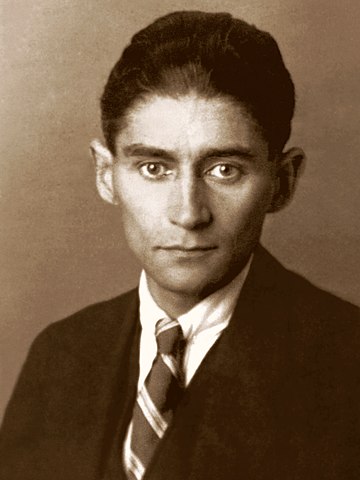

Als Franz Kafka ein Jahr nach der obigen Aufnahme 1924 starb war er 40 Jahre alt. Damals kannten und schätzten ihn nur wenige. Heute, 100 Jahre später, sind Menschen auf der ganzen Welt fasziniert von seinen Werken und die Literatur über ihn ist unüberschaubar.

Das schwierige Verhältnis Kafkas zu seinem Vater ist bekannt. Er fühlte sich geradezu erdrückt von dessen übermächtiger Persönlichkeit. Auch seine Beziehungen zu Frauen sorgten für zusätzlichen Druck und Komplikationen. Dreimal war er mit Felice verlobt, deren Freundin Grete kam dazu, dann seine große Liebe Milena und schließlich ein versöhnlicher Ausklang mit Dora. Am meisten Unterstützung fand er bei seiner Schwester Ottla. Beide halfen sich gegenseitig aus dem Bannkreis des Vaters herauszukommen. Das nur als kleiner Hinweis, der die ungeheure Komplexität von Kafkas Innenleben erahnen lässt. Aber die Rätsel seines Lebens, die Kafka selbst auch nicht lösen konnte, sollten wir so lassen. Was Kafka an Einsichten gewonnen hat, hat er versucht, in seinen Texten auszudrücken. Daran sollten wir uns halten.

Kafkas Bereitschaft, alles andere zu opfern, um der „ungeheuren Welt“ und dem „traumhaften Leben“, die er in sich spürte, in seiner Literatur Ausdruck zu geben, beeindruckt die Menschen bis heute. Aber die Texte sind nicht leicht zu verstehen. Kafka hat eine ganz neue Art von Literatur geschaffen, um sich aus den Zwängen und Vorurteilen der traditionellen Sprache zu befreien. Erst allmählich dämmert es vielen, dass das, was er beschreibt, nicht eine groteske, absurde, eben „kafkaeske“ Welt ist, sondern dass er eine innere Wahrheit sichtbar macht, die durch unsere Befangenheit im überkommenen Denken verstellt wird. (ausführlicher dazu)

Wie wichtig für das Verständnis von Kafkas Texten mein Wechsel an eine Universität in Japan und die jahrzehntelangen neuen Erfahrungen dort waren, wurde mir erst und nach bewusst. Kafka wusste kaum etwas von Japan. Wie konnte er trotzdem Dinge beschreiben, die in der japanischen Sprache und Kultur sehr lebendig sind, in Europa dagegen weitgehend unbekannt und missverstanden? Ist es aber nicht genau das, was die Kunst und den Künstler ausmacht, die Fähigkeit, tiefe, innere, universelle Wahrheiten sichtbar zu machen, die in der überkommenen Vorstellungswelt und ihrer Sprache oft gar nicht vorhanden sind?

Etwas davon spürt, glaube ich, jeder Leser in Kafkas Texten und diese Faszination führt dazu, dass man sich immer wieder mit ihm beschäftigt. Und wie sehr es sich lohnt, mit Kafka zu träumen, die „traumhafte innre Welt“ in seinen Texten zu entdecken, habe ich jedenfalls häufig erfahren und möchte nun versuchen, diese Erfahrungen hier zu vermitteln.

Besonders erstaunlich sind die zahlreichen Beispiele von Amae in Kafkas Texten. Das betrifft neben einigen Lebenszeugnissen vor allem Die Verwandlung und Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse.

Es geht um eine besondere Form der emotionalen Abhängigkeit. Diese ist bis heute im deutschen Sprach- und Kulturraum kaum präsent, wurde von Kafka aber trotzdem als wichtiges Element in den menschlichen Beziehungen erkannt und umfassend beschrieben. Erschlossen wird sie hier auf dem Umweg über die japanische Sprache und Kultur, in der sie unter dem Begriff Amae bekannt ist.

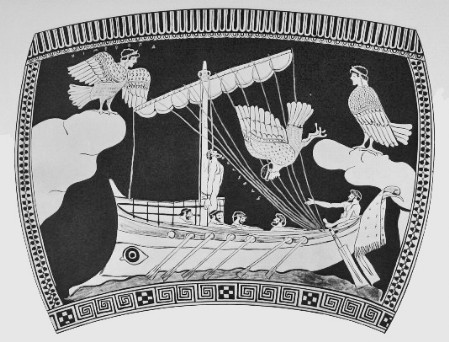

Seit alters her fanden menschliche Träume Ausdruck in Mythen und Sagen. Kafka knüpft daran an in einigen seiner kurzen Erzählungen wie Prometheus oder Das Schweigen der Sirenen, wobei er die zur europäischen Moderne führenden Traditionen radikal infrage stellt, mit Anklängen an Traditionen, wie man sie auch in Japan findet.

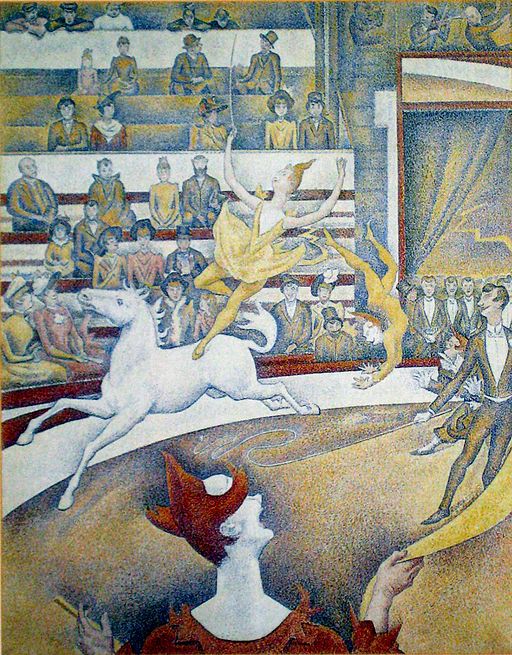

Besonders wichtig für das Verständnis von Kafkas Welt ist sein kurzer, sehr dichter Text Auf der Galerie, zu dem ich daher eine eigene Einführung geschrieben habe. Ein ähnliches Problem wird in dem kurzen Text Der Kreisel angesprochen.

Eine besonders originelle Ausformung von Kafkas „Welt im Kopfe“ und seines „traumhaften innern Lebens“ findet sich in Die Brücke, ein Spiel mit den Grenzen und Möglichkeiten des Menschseins.

Noch im Aufbau befindet sich ein Abschnitt, in dem eine das Lesen begleitende Interpretation einiger Texte Kafkas versucht wird.